台北市立松山高級中學の会場。嵐…ならぬ「ふぶきの前の静けさ」 |

台北市立第一女子高級中學の正門前。学校の看板である制服姿の儀仗(ぎじょう)隊が卒業式の来客を迎えます。 |

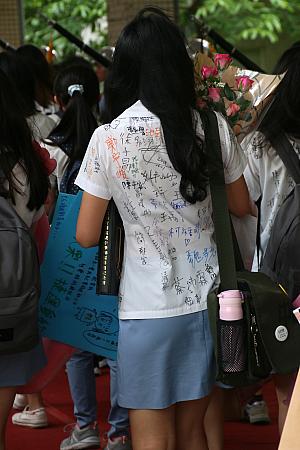

卒業時に、制服にサインなどを書き込むのは、台湾ならではの光景。人によっては何年か後に気づいたらなくなっていて、ゴミと一緒に捨てられていた、ということもあるようです。 |

水風船大戦の前に、まずは願かけ。上へ投げ「(入試で)高得点をあげられるように」、横へ投げ「はるか遠くにある志望校でも合格までたどり着けるように」と祈りを込めます。 |

|

来賓(左)と卒業生(右)のバトル! 来賓の中には逃げ惑う間に転んでいた方もいました。 |

卒業式の会場につながる入口。この先にあるのは……(師大附中) |

高校1年に戻るタイムマシンの再現(中山女高) |

不思議の国のアリスの世界観を再現(景美女中) |

メリーゴーラウンドの再現。電飾も無駄なくしっかり決まっています。 |

|

不要になった教科書、プリント類などを使って作っていますが、それを感じさせないくらい精巧に作られています。 |

クラスごとに行う卒業証書授与式。校長イジリが名物になっていますが、この光景は初めてです。女性の校長ならでは、でしょうか? |

|

卒業式の会場までをレッドカーペットと儀仗(ぎじょう)隊が待ち構えます。ただ、掲げている模造の銃にスイカやヤシの実をかけて去っていくいたずらずきな卒業生の姿もあります。 |

表彰式の様子。厳粛な雰囲気に包まれ……と言いたいところですが、卒業生が友人やクラスメイトの名前を絶叫するので、鼓膜が破れるのではないかと思えるくらいです。 |

卒業生による自主制作した歌を披露するライブの様子。中山女高は2回あり、2回ともハイテンション状態になります。 |

寸劇の途中で登場するダンスも、絶叫ポイント。終了までハイテンション状態になります。 |

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2018-07-04

5月下旬から台湾の各学校で卒業式が行われ、学年末の雰囲気が漂いはじめます。小、中、高は7~8月、大学は学校にもよりますが9月上旬まで夏休みに入ります!

HBLだけが学生スポーツじゃない! 3、4月の週末に行われた学生スポーツ決勝に密着!

「自分たちのスポーツは自分たちで作る!」国際色豊かな大学サッカーに、春高バレーに負けないくらいのアツさの高校バレー……台湾の学生スポーツ文化にどっぷり浸かってみました!

【2024年ランキング】台北ナビで人気の記事はどれかな...

2024-12-31

【2024年ランキング】台北ナビで人気の記事はどれかな...

2024-12-31

【日台共同制作】高雄で、新感覚の台湾オペラ「Aphro...

2022-01-07

【日台共同制作】高雄で、新感覚の台湾オペラ「Aphro...

2022-01-07

新型コロナウイルス闘病記

2020-05-18

新型コロナウイルス闘病記

2020-05-18

【2020年冬】台湾のハワイ「澎湖諸島」で短期留学して...

2020-04-20

【2020年冬】台湾のハワイ「澎湖諸島」で短期留学して...

2020-04-20

お菓子にお茶に調味料に……桃園の「幸せの味」に出会って...

2020-03-09

お菓子にお茶に調味料に……桃園の「幸せの味」に出会って...

2020-03-09

アジア20都市以上からクリエイターが集まったPop U...

2018-12-28

アジア20都市以上からクリエイターが集まったPop U...

2018-12-28

【2018年版】台湾の国内線に乗ってみた!

2018-11-26

【2018年版】台湾の国内線に乗ってみた!

2018-11-26

「2018「阿里山神木下婚禮」日本人カップル密着レポー...

2018-11-23

「2018「阿里山神木下婚禮」日本人カップル密着レポー...

2018-11-23

【ホテル特集 Part3】4人で宿泊できるクワッドルー...

2018-10-17

【ホテル特集 Part3】4人で宿泊できるクワッドルー...

2018-10-17

宇宙人に会いに台中へ!

2018-08-29

宇宙人に会いに台中へ!

2018-08-29