1872年に建てられた台湾本島から一番遠い灯台です

こんにちは、台北ナビです。東犬灯台はまたの名を「東莒灯台」と言い、1872年に建てられました。100年以上が経ち、台湾では1988年に二級古跡に認定されましたが、馬祖では現在唯一の二級古跡となっています。

台湾での灯台の歴史は古く、日本統治時代以前に遡ります。台湾も日本と同じ島国ですから、本島、離島合わせて約30か所に灯台が設けられています。

一番古いものは、1871年に建てられた金門の東椗島灯台で、こちらは黒塗りの灯台として有名。東犬灯台は2番目です。一説によると、澎湖の漁翁島灯台(西嶼灯台)は、1778年に建てられた台湾で最初の灯台なのですが、1875年に全面改築されました。

アヘン戦争があったので

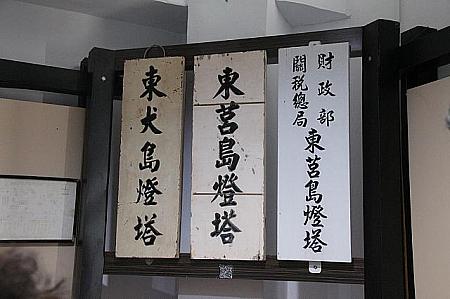

歴代の看板

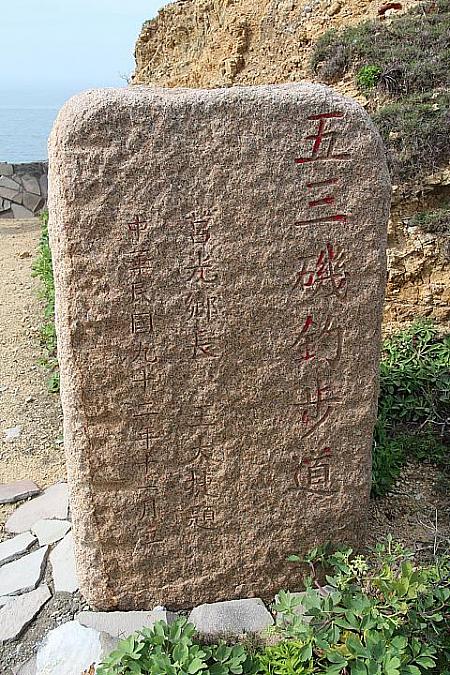

そして、東犬灯台の歴史は先ほども述べましたが、清朝に遡ります。この時代、清国はアヘン戦争でイギリスに敗北、南京条約によって沿海の港を通商のために開放することになりました。「広州、福州、廈門、寧波、上海」の5港を開港し、中国大陸の福州方向と識別するため、イギリス人の要求に応じて福州の対岸にある東莒に灯台が建てられることになり、1872年に東犬灯台は完成しました。第2代の税務司(税関行政を行う外国人長官)であるRobert Hart氏の主導の下、David M. Henderson氏が設計した早期の西洋式灯台といえます。

ところでRobert Hart氏は、なんとこの地で50年、税務司を務めましたが、東犬灯台の統括以外に郵便局や大学の基礎を築いたり密輸の取り締まりなどにも厳しく対応し、内外に功績を残しています。1代目から5代目まではイギリス人で、6代目になってやっと台湾人が引き継ぎました。2013年になってからはGPSの発達によって当時の管轄であった財政部関税総局の役人が駐在することはなくなり、今は当地に配属された兵士たちが見守っています。

100歳以上で現役

夜も光っていました(福正ビーチ近くから撮影)

東莒島上にすっくとそびえる東犬灯台は、100年以上経った今でも現役で頑張っていて、毎晩灯光を放っています。1956年から対岸との関係が緊迫し始めた時は対岸側のガラスを黒く塗り、光を半減。1958年、金門で八二三砲戦が勃発してからは消灯。1992年に復活しましたが、時代は油から電球の時代にとって代わっていました。

1988年には、台湾で初めて花崗岩を使用して作った灯台で、高さが19.5mあること。メインライトがまだ現存し、光は16.7カイリ(約31キロ)先まで届くことが評価され、二級古跡に認定されました。

一面だけまだ黒いです

「東犬燈塔展示館」

2008年にオープンした「東犬燈塔展示館」では、歴史的に重要で興味深い文物が展示されているので、必見です!

展示室は6室ありますが、これらの部屋は昔はオフィスや食堂、外国人看守室、アシスタント看守室、灯台器物貯蔵室などに使用されていました。

展示室に入って左側2室は、当時使用していた工具やランプ、時計、望遠鏡、鍵類、油貯蔵壺、調理道具の鍋やコーヒーミルなどがあります。馬祖の冬はとても寒いので、ストーブや酒瓶などを見ると、冬はこれで体を温めていたのかと寒さと孤独な夜を過ごす灯台守の姿が目に浮かんでくるようでした。

お酒を温めていたものとコーヒーミル

|

|

油さしや望遠鏡、単眼ですね

|

一番奥の灯台に近い部屋は、台湾中の灯台図がありました

1896年、日本と台湾の間に海底ケーブルと航路標識が建設され、日本統治時代に初めて建設された台湾の灯台が富貴角灯台です。1897 年に工事が完成。高さは約 14 .3m。建材はすべて日本から運ばれ、灯台内には霧笛が増設され、霧笛で方向を指示しました。1899年には基隆。1906年には台湾本島の先の小島、彭佳嶼にも建設。馬祖2か所にある灯台のもう一つの灯台である東引の灯台は1902年に建てられました。日本人は灯台好きと思わせるほど、多くの灯台を各地に設け(必要な時代だったのですね)、最後の建設は1939年、澎湖の七美嶼灯台となっています。1931年、台湾東部の奇莱花灯台は内部に土地公(土地の神様)をお供えしたと表記されています。こうやって図を見ると一つ一つの灯台はとても個性的。一番高いのは、1982年に建てられた蘭嶼灯台です。

台湾が作ったのは1967年の高美灯台。ここは台湾のウユニ塩湖と言われる夕焼けが綺麗なスポットです。1982年の台中灯台はビルの上に建設、1983年の芳苑灯台は東京のスカイツリーの様な形で、何とストライプ模様です。ナビは機会があれば、台湾で灯台巡り、なんて楽しそうだと思ってしまいました。

外に出てみましょう

壁の右を歩くか左を歩くかは、風が決めてくれます

「東犬燈塔展示館」から灯台に向かって、30mの長くて白い防風用の壁があります。これは昔ランプの灯が消えないよう歩くために設けられた壁です。壁は灯台の入口の真ん中を中心として作られ、風の方向によってどちら側を歩くかになっていたそうです。灯台や壁の白さ、そしてたぶんイギリス人が駐在していたということから、現地の人々はここを「白毛城」と呼んでいます。宿舎や倉庫も英国式建築のたたずまいのまま残っています。

左の奥は西莒島、その奥は中国大陸

|

|

灯台から見えます

|

東莒は各所に観光地図があるんです、灯台も観光スポットなので。

福正聚落

灯台が左に見えます

6月はススキがいっぱい、絵画のようにきれいな集落です

東犬灯台を下りてくると、東莒で最も繁栄した福正村があります。ここも大埔村と同じで漁獲量が激減して人口が流出していくと、家屋は朽ち果て廃屋となっていきました。白馬尊王廟が残っているのも大埔村と同じです。

少し高いところから見下ろしてみると…とても静かで馬祖の伝統集落が醸し出す独特な気風も感じられます。最近は政府によって伝統家屋の保存が進められ、人気もなく寂しい集落が文化発信地として生まれ変わってきています。福正集落の建築様式の多くは「二落水(斜面が2つの屋根)、乱石砌(大小さまざまな石を積み重ねる方式)」で、芹壁集落とはまた異なる雰囲気を醸し出しています。

散歩道もあります

絶景のスポットから村の小道に沿って海辺に向かうと、集落に囲まれた福正ビーチに到達します。ビーチは馬祖では数少ない砂岸の地質景観で、細かくて柔らかい真っ白な砂浜は、貝拾いをするのに向いています。また、ここはヒメアサリの産地で、まさしく「東莒の冷蔵庫」。夏のシーズンには、手ですくうだけでヒメアサリが獲れるそうです。

以上、台北ナビでした。